「電気と磁気が生む力(II)」@成瀬台中2年 (2024/12/04,05)

カテゴリー: 授業

【実施場所】成瀬台中学校 第2学年

【日時】12月4日 3,4校時, 12月5日 2,3校時

【全体概要】

昨年度に続き、成瀬台中2学年4クラスの理科1時間で電流と磁界に働く力に関する体験型授業を行ないました。電磁力が生活の中にどのように応用されているかを認識するとともに、もっともシンプルなモーターを素材として、未知の磁界分布探査とフレミングの左手の法則を実験的に学習しました。方位磁石を羅針盤として未知の磁界探査をすることは、基本に立ち返り、答えのわからない課題に取り組くことに繋がるのではないでしょうか。

【授業のポイント】

① 家の電化製品で動きのあるものの想起。

完成品しか知らない世代は内部の仕組みに関心が薄いため、始めのアイスブレーク。

② 2つの棒磁石間に作用する力の考察。

1つの棒磁石を電磁石に置き換えることで2極モーターやスピーカーの原理を理解。

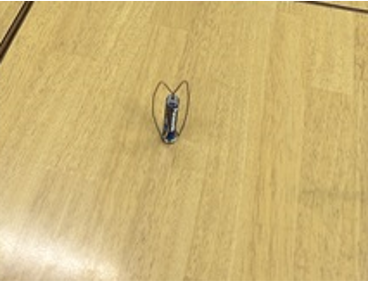

③ ファラデーモーターの動作観察と磁力線分布探査実験。

フィギアスケートのスピンのようなモーター動作には思わず、ワオッ!です。回転子は繊細な銅線につき、最初からうまく回るのもあり、そうでないのもあり。

④ フレミングの左手の法則。

中学理科の記憶の代名詞がこれです。モーター動作観察・考察から法則を見出します。

【振り返り】

あるクラスでの授業終了後、1人の生徒から「鉄が磁石に付くのはなぜか?」との質問を受けました。このように不思議に対する感受性はとても大切で、科学的思考を育むものだと思います。この問いには強磁性体(とは言いませんでしたが)のエッセンスを中学生の知識レベルに合わせて伝えました。